普陀山海葬案例一次海上燃放纪念仪式的安全记录

案例时间:2025-09-26

拍摄者:小林

服务专员:小林

船只大小:大船

套餐选择:14600

案例详情

清晨五点半的普陀山蜈蚣峙码头,海风裹着樟树叶的清苦吹过来。张秀芬阿姨攥着老伴周明的老茶缸,跟着民政部门的工作人员往“海思号”快艇走——今天是老周的海葬日,也是他们约定好的“海上烟花之约”。

老周走前三个月还在念叨,说等自己百年之后,要把骨灰撒在普陀山外海——那里是他们当年谈恋爱时偷偷坐船去看日出的地方。“别搞那些烧纸放炮的,污染海水。”老周拍着床头的报纸,“但你得给我放场烟花,要粉颜色的,像当年我们看的那片朝霞。”张阿姨记着这句话,找了民政部门的海葬服务点,特意问:“能放环保烟花吗?要安全的。”

负责这次仪式安全的李建国师傅说,从接到申请那天起,“安全”俩字就嵌进了每一个细节里。前一周,他带着海事、气象、民政的三个人组了个小队伍,坐渔船去了三次预定的燃放海域——北纬29度58分,东经122度20分。“得测水深,得看海底有没有暗礁,得确认周围三公里内没有固定航线。”李师傅踩着渔船的甲板,用测深仪量了五次,“水深得超过15米,不然烟花残渣沉不下去,容易被渔船勾到。”

前一天晚上十点,负责气象的小周还在海葬服务群里发最新的数值预报:“明天清晨5点到7点,普陀山外海风力二级,风向东北,能见度6公里,无雾,海浪高度0.3米,适合小型船舶航行。”李建国盯着手机屏幕,给船长发了条消息:“明天早起点,提前半小时开船,避开早潮的渔船。”

仪式当天,“海思号”刚驶出码头,安全员小陈就拿着救生衣走到张阿姨身边:“婶子,这救生衣的腰带得系紧,您看,像我这样,腰侧的扣环要对齐肚脐眼儿,这样万一有情况,能托着您浮起来。”张阿姨笑着点头,摸了摸救生衣上的反光条:“你们想得真细。”

船行25分钟,抵达预定海域。李建国拿着对讲机跟海事部门确认:“海思号已到达北纬29度58分,周围5公里内无过往船舶,请批准燃放。”对方回复“同意”后,老陈戴着老花镜蹲在船尾甲板上,最后检查了一遍燃放架——那是个用不锈钢做的小架子,固定在甲板的防滑槽里,每颗烟花都裹着防水膜,引信用蜡封过。“这烟花是专门定制的,药量只有普通烟花的三分之一,燃尽后碎片会在三分钟内沉入海底,没有重金属残留。”老陈捏了捏其中一颗粉色烟花的纸壳,“昨天我还拿到太阳底下晒了俩小时,怕受潮引不燃。”

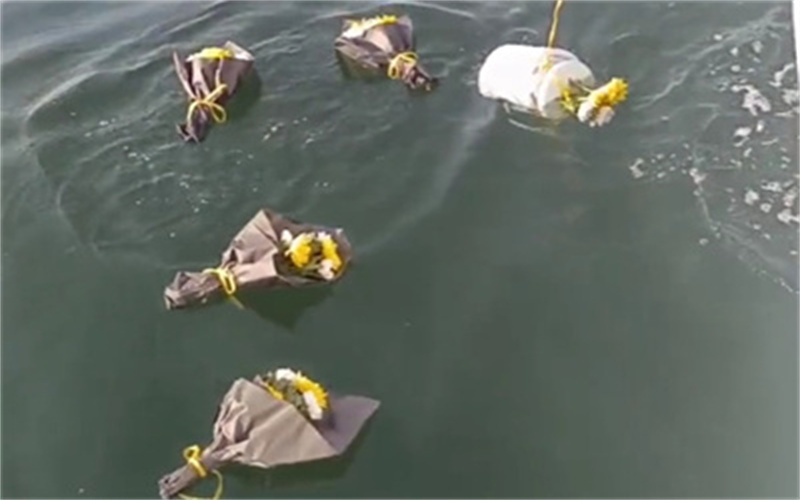

七点整,太阳刚跃出普陀山的佛顶山,张阿姨捧着老周的骨灰盒站在船尾。风刚好吹起她的银白发丝,她掀开骨灰盒的盖子,把混着普陀山茶末的骨灰轻轻倒进海里——老周生前说,要带着茶香走。然后她转头对李师傅点头:“可以放了。”

老陈按下燃放按钮的瞬间,船尾的甲板上腾起三朵淡粉色的烟花。没有刺鼻的硫磺味,只有细碎的纸花随着海风飘向海面,像撒了一把会发光的樱花。张阿姨举起老茶缸,把里面的茶水慢慢洒进海里:“老周,你看,烟花比当年的朝霞还好看。”

而此时,李建国的对讲机里正传来海事部门的声音:“海思号,你周围1.5公里处有一艘渔船正在靠近,请调整航向至135度。”船长立刻转动方向盘,船身微微倾斜,把燃放点让到了渔船的航线之外。安全员小陈盯着烟花的碎片,直到最后一片纸花沉入海底,才松了口气:“婶子,您看,啥残渣都没留下,海水还是清的。”

仪式结束时,张阿姨摸着船舷的栏杆,突然对李师傅说:“我昨天晚上还睡不着,怕风大,怕烟花没点燃,

最新动态